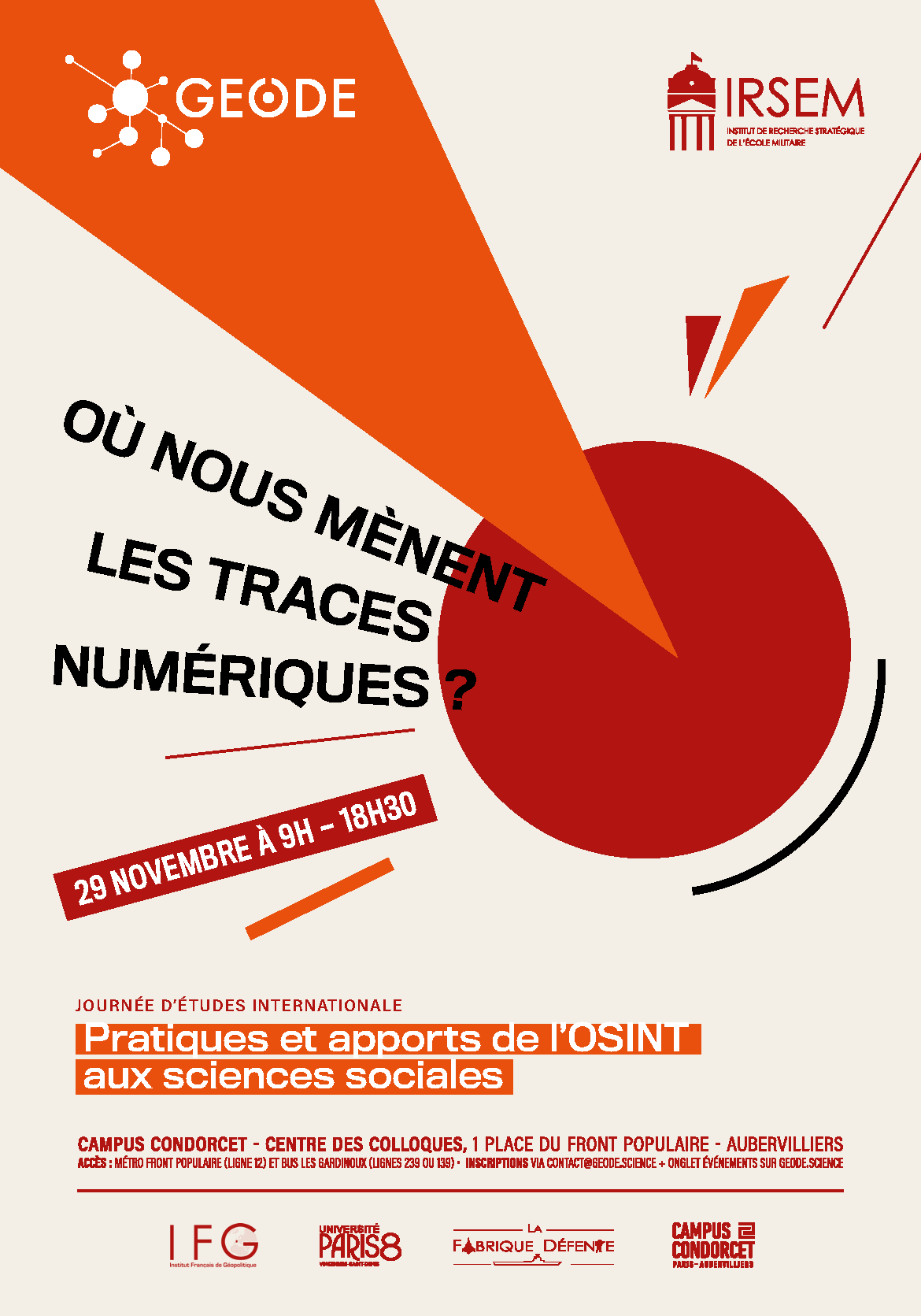

Colloque : Où nous mènent les traces numériques ? Pratiques et apports de l’OSINT aux sciences sociales

Inscription obligatoire (bientôt ouvertes) sur www.geode.science

Colloque organisé par le centre GEODE – géopolitique de la Datasphère et l’IRSEM, avec le soutien de la Fabrique Défense

Renseignements & questions : contact[at]geode.science

C’est désormais presque un lieu commun de l’affirmer : l’Internet contemporain est devenu un Internet de tout (DeNardis), avec non seulement des machines, mais également des humains bardés de capteurs connectés qui produisent une masse grandissante d’informations et de “traces numériques”.

Ces traces permettent de documenter toujours plus finement de nombreuses activités humaines, que ce soit dans le cyberespace ou dans le monde physique. On n’hésite d’ailleurs plus à parler de datasphère (Douzet) pour qualifier le nouvel ensemble que suscite l’existence de cette masse de données : à la fois prolongement et reflet du monde physique, cette “sphère des données” est désormais une partie intégrante de l’espace géographique – à l’image de l’hydrosphère ou de la lithosphère (Grumbach). La datasphère devient donc le réceptacle des traces laissées par quantité d’interactions humaines, rendant concevable l’idée d’une quantification de l’information (au sens de Deleuze) comme force structurante des rapports de pouvoir. Ainsi, la plupart des conflits géopolitiques génèrent des traces numériques qui nous renseignent aussi bien sur la situation d’une ligne de front que sur l’existence d’une campagne de manipulation de l’information ou de serveurs engagés dans une cyberattaque, avec une acuité toujours plus forte au fil de la multiplication des capteurs connectés.

La récolte, le croisement et l’analyse de ces traces constituent dès lors un enjeu géopolitique central, en cela qu’il permet de transformer de la donnée brute issue de la datasphère en savoir stratégique ; autrement dit, en information centrale à l’exercice ou à la contestation du pouvoir (Lacoste). C’est bien l’ensemble des pratiques, techniques et méthodes induisant ce processus de transformation que nous désignons ici sous le terme d’OSINT, ou Open Source Intelligence (renseignement d’origine source ouverte).

Volontairement très large, cette définition inclut aussi bien les métadonnées récoltées via les réseaux sociaux que les données générées automatiquement par les machines, les tables de routage ou les signaux électroniques ; autrement dit, toutes les données brutes qui, plus ou moins en libre accès, permettent dans leur interprétation et leur inférence d’avoir la vision la plus complète possible d’une situation donnée sur un territoire donné. Cette définition s’écarte quelque peu de l’acception qui a cours dans les services de renseignement (Le Deuff), où l’OSINT est définie comme « des informations glanées à partir de données publiques auxquelles tout le monde peut avoir accès par des moyens ouverts, non clandestins ou non secrets » (US Intelligence Community Directive 301), incluant par conséquent tout type de support.

Les démarches OSINT connaissent aujourd’hui un véritable âge d’or, essentiellement portées par des communautés de journalistes, d’activistes et de « bidouilleurs » (le terme n’est en rien péjoratif !) qui ont su en faire un puissant instrument politique. À ce titre, la spectaculaire attribution au Service fédéral de sécurité russe (FSB) de la tentative d’empoisonnement d’Alexeï Navalny, grâce à des techniques assez basiques, est un épisode particulièrement révélateur des promesses (mais aussi des dangers) de pratique d’investigations à la portée de toutes et tous.

Pour le chercheur en sciences sociales, a fortiori en géopolitique, les pratiques OSINT sont à la fois un objet et un outil. Objet, d’une part, car elles favorisent le décloisonnement de certains savoirs stratégiques qui étaient jadis l’apanage des Etats : le propre de l’OSINT est en effet de révéler des informations grises ou confidentielles grâce à l’agrégation et le croisement de sources ouvertes. Cette évolution ouvre un vaste champ de réflexions sur les traces numériques comme levier de pouvoir, d’oppression ou d’émancipation. Outil, d’autre part, car ces pratiques permettent d’enrichir considérablement la palette dont dispose le chercheur pour mener son terrain : si la datasphère est devenu le prolongement et le reflet numérique de l’espace géographique, alors l’étude d’un territoire ne peut plus faire l’impasse sur les traces qu’il génère. Par ailleurs, en temps de pandémie, et alors que de nombreuses crises et inflexions autoritaires restreignent l’accès au terrain physique, l’OSINT comme « terrain numérique » apparaît comme un complément, voire un substitut méthodologique, aux autres pratiques d’investigation scientifique.

Parce qu’elles sont nées au fil des explorations de la datasphère, les pratiques OSINT, du reste en mutation permanente, sont difficiles à cerner. Elles n’ont pas, pour l’instant, de socle théorique ou réflexif commun (sans même parler d’une définition communément admise !), sans doute parce que l’espace qu’elles couvrent est trop vaste pour être quadrillé par un seul type d’acteurs. De nombreuses organisations, collectifs ou laboratoires de recherche détiennent ainsi chacun une part de ce savoir collaboratif.

Ce colloque a pour ambition de faire dialoguer ces acteurs, issus de différents pays d’Europe. Il entend rassembler celles et ceux qui mobilisent l’OSINT pour documenter et comprendre des situations géopolitiques complexes (rivalités de pouvoir, stratégies de domination territoriales, etc.), enrichir un travail d’investigation ou porter assistance à l’action publique et à la prise de décision opérationnelle. Il pourra même être le début d’un réseau de réflexion francophone et/ou européen sur la question.

Par ce dialogue, nous espérons amorcer une réflexion méthodologique et épistémologique sur les apports et les perspectives, mais aussi les limites et les dangers qu’offrent les pratiques OSINT dans nos différents milieux d’activité, qu’il s’agisse du journalisme, de la recherche académique ou de la cybersécurité.

Programme Prévisionnel

9h00 – Café

9h30 – Ouverture (K. Limonier, GEODE / P. Charon, IRSEM)

10h00-12h00 – Session 1. L’OSINT comme pratique opératoire (modérateurs : F. Douzet/M. Audinet)

Comment mobilise-t-on l’analyse des traces numériques quand on est journaliste, analyste cybermenaces ou enquêteur ? Quels points communs et quelles différences observe-t-on entre ces différents “praticiens” ? Cette table ronde réunit des professionnels issus de divers secteurs utilisant les méthodes OSINT. L’objectif est ici de susciter des regards croisés sur l’évolution des définitions, des pratiques et des enjeux de l’enquête numérique en source ouverte.

Participants :

- Alexandre Alaphilippe (EU Disinfo Lab)

- Hugo Benoist (OSINTFR)

- Mathieu Gaucheler (Maltego)

- Romain Mielcarek (Journaliste indépendant)

- Preligens (à confirmer)

13h30-15h00 – Session 2. Méthodologie et OSINT : un nouvel outil pour la recherche (modérateur : K. Limonier)

Les chercheurs en sciences humaines et sociales s’approprient de plus en plus les méthodes OSINT. C’est d’autant plus le cas qu’elles et ils ont été nombreux à ne pas pouvoir effectuer de terrain pendant la crise sanitaire. Dès lors, l’analyse des traces numériques a pu faire figure, pour certains d’entre eux, de “terrain numérique” à défaut de terrain physique. Si l’un ne remplace pas l’autre, la profusion de données accessibles rend aujourd’hui possible l’élaboration de méthodes d’observation partant des traces numériques, que ce soit pour documenter des situations dans des zones difficiles d’accès ou pour compléter et enrichir une étude in situ. Quatre chercheurs présenteront durant cette session des cas d’étude précis de “terrain numérique”.

Participants :

- Hugo Estecahandy (GEODE)

- Léa Ronzaud (Graphika)

- Marie-Gabrielle Bertran (GEODE)

- Ksenia Ermoshina (CNRS)

15h – Pause café

15h30-17h00 – Session 3. Epistémologie de l’OSINT : apports et limites du renseignement d’origine sources ouvertes aux sciences sociales (modérateur : A. Cattaruzza)

Qu’on les appelle “OSINT” ou “terrains numériques”, ces nouvelles méthodes empiriques de collecte et d’analyse posent des questions épistémologiques importantes : quelle valeur apporter aux informations ainsi collectées ? Quelles limites éthiques convient-il de ne pas franchir ? Quelle valeur ajoutée ces démarches apportent-elles réellement à un travail de recherche ?

Participants :

- Hervé Letoqueux (Open Facto)

- Rayya Roumanos, (IJBA, Université Bordeaux Montaigne)

- Kevin Limonier (GEODE)

- Paul Charon (IRSEM)

- Fabien Laurençon (IRSEM)